Esclavitud en Fuente de Cantos, una infamia que se prolongó durante tres siglos

La localidad fue una de las que más esclavos tuvo, traídos desde los mercados de Lisboa y vendidos en las ferias de Zafra

Juan Carlos Zambrano

Jueves, 2 de febrero 2017, 17:10

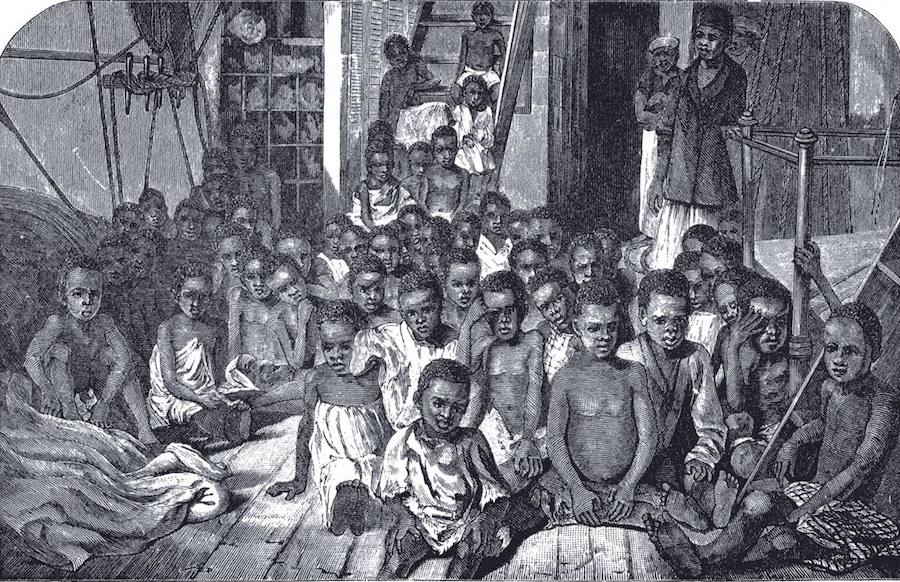

Documentales y películas nos han mostrado a menudo imágenes de la esclavitud. Cómo estas personas eran capturadas como animales en África, transportadas en barcos negreros en condiciones infrahumanas de hacinamiento y vendidas en mercados. Todos nos horrorizamos con las secuencias del trato dado por los amos, que incluía vejaciones, abusos de todo tipo, castigos físicos, mutilación e, incluso, la muerte.

Pero, claro, esto ocurría al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde los estados confederados del sur (los malos) insistían en mantener esta práctica inmoral frente a los estados del norte (los buenos) que pretendían abolirla. Eso, como digo, ocurría allí, en cambio aquí Aquí también, en España y concretamente en Fuente de Cantos, y no en poca medida, como documentan José Lamilla en su ponencia La esclavitud en Fuente de Cantos. Siglos XVI, XVII y XVIII y la tesis doctoral de Rocío Periáñez La esclavitud en Extremadura (siglos XVI-XVIII.

Lo primero que sorprende es constatar que Fuente de Cantos era, dentro de Extremadura, uno de los lugares con más esclavos: en el siglo XVI, un 4,3% de los bautizados en la localidad eran esclavos (sólo había más en Zafra, donde estaba el mercado principal, Fregenal y Barcarrota); en el XVII, el 3,2% (solo por detrás de Almendralejo), y en el XVIII, con esta práctica ya en desuso, el 1,2%, la más alta de la región. Así se recoge en los libros parroquiales, pues era obligatorio que los amos sometieran a los esclavos a los sacramentos de la Iglesia, quizá para asegurarse que estos servidores pudiesen entrar en el cielo y seguir sirviéndoles allí.

¿Qué diferenciaba la esclavitud en Fuente de Cantos y en, por ejemplo, Alabama? Poca cosa: aquí y allí los esclavos podían ser comprados, vendidos, heredados, prestados y alquilados; no podían mantener relaciones sexuales entre ellos sin autorización (aunque sí, por supuesto, con sus amos); cualquier falta se castigaba con azotes, cadenas, mutilación o muerte; si eran dañados por un tercero, el amo debía ser compensado por los daños en su valiosa mercancía; muchos eran marcados en la cara con las letras S.I. (Sine Iure) o con el nombre o dirección del amo por si huían; se les empleaba en las tareas más penosas, y podrían comprar su libertad, pero a un coste tan elevado y con tales condiciones que la mayoría moría antes de lograrlo (doble ganancia para el amo: el trabajo del esclavo y los fondos que iba depositando para comprar su libertad).

Pero sí existía una diferencia, que era precisamente la obligación de cristianarles. Eso convirtió los libros parroquiales en una valiosa fuente de información. Ahí se ve que se les inscribía con un nombre propio, luego si acaso el de su madre (pocas veces el del padre) y el de su amo o ama: María, otra negrita hija de Inés, esclava de Rui Martín Temblón. Si habían sido comprados se les inscribía como negros, moros o esclavos; si nacían de una esclava, en la inscripción rezaba un cariñoso negrito, morito o esclavito.

En cuanto a la procedencia, eran cautivos de guerra o, más comúnmente, capturados por los portugueses en sus posesiones africanas, sobre todo Angola, y vendidos en el mercado de Lisboa. Allí acudían los tratantes para hacerse con partidas de esclavos que luego revendían en mercados florecientes como el de Zafra, el más importante de la época en Extremadura y gran parte de Andalucía.

Tener esclavos era no solo una cuestión de contar con fuerza laboral para tareas como las de la casa o las agrícolas, sino además un signo de poderío económico, de ostentación, de ahí que los amos solían ser nobles y religiosos, a los que al parecer la esclavitud no les suponía ningún dilema moral. Incluso los conventos poseían esclavos. Así se constata en un documento en el que dice que las monjas de la Concepción del convento de Fuente de Cantos venden un esclavo porque era más la costa que el provecho. Nada de caridad cristiana: utilitarismo puro.

La posesión de esclavos por el clero estaba tan institucionalizada que incluso existía el denominado derecho de luctuosa, según el cual el obispo podría, al fallecer un clérigo, quedarse con alguno de sus bienes ya sean oro, plata, mulas, bueyes, caballos, esclavos, cama entera

¿Cuánto valía hacerse con un esclavo? Dependía de muchos factores, aunque pueden darse precios medios: unos 800 reales en el siglo XVI, alrededor de 1.500 reales en el XVII y sobre 1.200 reales en el XVIII. En equivalencia de euros de hoy: 4.000, 7.500 y 6.000 euros respectivamente.

Pero, como se ha dicho, dependía de muchos factores: un negro se cotizaba más que un mulato y éste más que un blanco. La razón es que los mulatos y sobre todo los blancos tenían más posibilidades de huir y confundirse con la población para no ser localizados.

Además estaba el factor edad: los más caros eran los de entre 12 y 30 años, porque se les consideraba en edad idónea para trabajar. En cuanto al sexo, eran más caras las mujeres. La razón es obvia, además de trabajar podría parir nuevos esclavos incrementando el patrimonio de su amo.

Por supuesto, ya que estamos hablando de bestias de carga, incidían en el precio que el esclavo o esclava fuera robusto, sano, no tuviese taras (se documentan pleitos por la existencia de vicios ocultos: mala vista, cierta cojera), fuese dócil, etcétera.

Como muestra de la consideración que se tenía a estas personas, valga un documento recogido por Lamilla en su ponencia y que alude a la compra de una niña esclava en Calzadilla en 1637: una esclava que tengo por mía propia, por nombre Isabel, que será de la edad de cuatro años, de color membrillo claro, la cual vendo con todas sus tachas buenas y malas, de manera que se entienda como quien vende un costal de quesos. Este costal de quesos llamado Isabel fue vendida por 600 reales (a favor de su cotización que era mujer; en contra su color amulatado y su corta edad, no válida aún para trabajar).

Los 600 reales serían ahora unos 3.000 euros. En la época, equivalía al sueldo de cuatro meses de un jornaleros o, ya que hablamos de mercancía, al valor de 300 gallinas.

Por último, los esclavos podrían liberarse por manumisión (el dueño les daba la libertad, generalmente porque ya no eran válidos para el trabajo y eran un coste inútil) o por comprar su derecho. Sin embargo, dado que los esclavos tenían pocas posibilidades de hacer dinero (algún regalo, pequeños hurtos, pedir limosna si se les autorizaba) y el precio de la libertad era caro, muy pocos lo conseguían.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.